dimanche, 04 février 2024

Petr Pavel : l'OTAN doit se préparer à la victoire de Trump

Petr Pavel : l'OTAN doit se préparer à la victoire de Trump

Lucas Leiroz

Source: https://novaresistencia.org/2024/02/01/petr-pavel-a-otan-deve-preparar-se-para-a-vitoria-de-trump/

Apparemment, l'éventualité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche désespère déjà les faucons de l'OTAN.

Dans une récente déclaration, le président tchèque Petr Pavel a appelé tous les dirigeants de l'alliance occidentale à se préparer aux conséquences possibles d'une victoire républicaine aux États-Unis. Selon lui, l'ascension de Trump pourrait conduire à un "accord avec Poutine", contrecarrant définitivement les plans occidentaux.

Lors d'un entretien avec les médias, Pavel a déclaré que M. Trump pensait "différemment" des autres dirigeants occidentaux, raison pour laquelle son élection éventuelle devrait être considérée avec inquiétude à l'heure actuelle. Alors que la plupart des responsables de l'OTAN estiment que la meilleure façon de gérer le conflit en Ukraine est d'apporter un soutien militaire à Kiev, Donald Trump adopte un point de vue plus pragmatique qui inclut la nécessité de négocier la paix directement avec les Russes.

Pavel précise que son intention n'est pas de perturber l'alliance euro-américaine ou d'interférer dans les affaires intérieures des États-Unis, mais simplement de faire avancer les discussions sur la manière dont l'OTAN devrait se préparer à un éventuel changement de politique de la Maison Blanche à l'égard de l'Ukraine. Il prévient que l'élection de M. Trump aura de graves conséquences, raison pour laquelle il exhorte les autres dirigeants de l'alliance à se préparer à un avenir difficile.

"Il ne s'agit pas de perturber le lien transatlantique en contestant les États-Unis en tant qu'alliés. Mais nous devrions admettre de manière réaliste que Donald Trump voit un certain nombre de choses différemment (...) Nous devrions nous y préparer, car il y aura certainement des conséquences", a-t-il déclaré aux journalistes.

Pavel a également mis l'accent sur les points qu'il considère comme essentiels pour une stratégie de l'OTAN en Ukraine. Selon lui, Kiev est désavantagé sur le champ de bataille car ses options militaires sont limitées et ses actions tactiques sont insuffisantes pour causer des dommages aux Russes. À l'instar des activistes pro-guerre les plus radicaux, il propose que l'alliance atlantiste augmente de manière exponentielle les livraisons d'armes à l'Ukraine, afin que les troupes de Kiev soient suffisamment fortes pour parvenir à un "équilibre des forces" avec les Russes. Il estime que ce n'est que lorsque Kiev aura atteint une telle capacité qu'il sera possible de mener des négociations de paix équitables avec Moscou.

"Seul un équilibre des forces peut contraindre les deux parties à comprendre qu'elles ne remporteront plus de succès et qu'il est temps de négocier", ajoute Pavel.

En fait, la crainte de Pavel reflète la mentalité des principaux fauteurs de guerre occidentaux. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a notamment promis de "mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour". Il est évident que le seul moyen d'y parvenir est de négocier directement la paix avec les Russes, de forcer l'Ukraine à reconnaître ses pertes territoriales, de garantir la neutralité de Kiev et de mettre fin à l'interventionnisme de l'OTAN aux frontières de la Russie.

On ne sait pas encore si M. Trump fera réellement les efforts nécessaires pour parvenir à la paix, mais il y a au moins une possibilité significative que cela se produise, étant donné que le dirigeant républicain défend l'idée de "l'Amérique d'abord" - proposant un isolationnisme nationaliste et la réduction de la présence des États-Unis dans le monde.

En outre, le fils de Trump, qui a participé activement à la campagne électorale de son père, a déjà déclaré publiquement qu'il était nécessaire de mettre fin au conflit par des négociations, en ignorant toute possibilité de solution militaire. Il est clair que Trump ne souhaite pas poursuivre l'objectif de "vaincre" la Russie ou de parvenir à une "victoire ukrainienne", mais plutôt de se concentrer sur le développement interne.

Une telle politique s'annonce désastreuse pour les partisans de la guerre contre la Russie, d'où l'inquiétude de Pavel et de tous les fauteurs de la guerre actuelle. Auparavant, le président ukrainien lui-même, Vladimir Zelensky, s'était déjà dit inquiet de l'éventuelle élection de Trump. Selon le leader néo-nazi, le projet de Trump de mettre fin à la guerre est "très dangereux" car il met en péril les ambitions irréalistes de Kiev de "récupérer" les territoires réintégrés à la Fédération de Russie. En pratique, le régime ukrainien et les gouvernements pro-guerre de l'OTAN sont déjà en train d'établir leur position dans les élections américaines en apportant un soutien ouvert aux démocrates.

En fait, Trump a de grandes chances de gagner s'il se présente aux élections. Plusieurs tentatives ont été faites pour bloquer légalement sa candidature, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si ces procédures judiciaires suffiront à l'arrêter. De toute évidence, la question de savoir si Trump peut ou non se présenter est une affaire interne aux autorités américaines. Toutefois, il est indéniable que les tentatives visant à arrêter Trump ou à le rendre inéligible sont ouvertement soutenues par les secteurs les plus favorables à la guerre dans la société américaine et internationale. En ce sens, il est possible qu'il n'y ait pas seulement de telles méthodes bureaucratiques pour empêcher Trump de se présenter, mais même des manœuvres illégales, comme la fraude, pour lui faire perdre l'élection d'une manière ou d'une autre.

C'est au peuple américain seul de décider de la meilleure option pour gouverner son pays, mais jusqu'à présent, Trump est le seul candidat à avoir une proposition concrète pour reprendre les négociations de paix. Comme on pouvait s'y attendre, cela suscite l'hystérie chez les partisans d'une guerre prolongée.

Vous pouvez suivre Lucas Leiroz sur: https://twitter.com/leiroz_lucas et https://t.me/lucasleiroz

Source : Infobrics

19:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, otan, petr pavel, tchèquie, république tchèque, europe, n affaires européennes, europe centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Philippines, instrument de l'impérialisme pour la déstabilisation de la mer de Chine méridionale

Les Philippines, instrument de l'impérialisme pour la déstabilisation de la mer de Chine méridionale

Giulio Chinappi

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/le-filippine-strumento-dellimperialismo-la-destabilizzazione-del-mar-cinese-meridionale

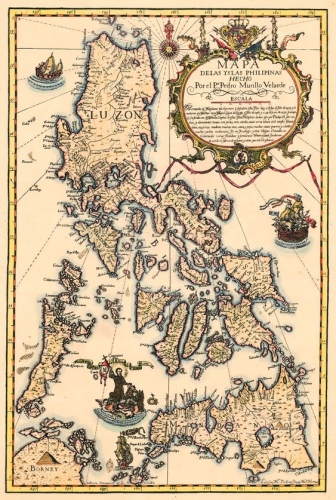

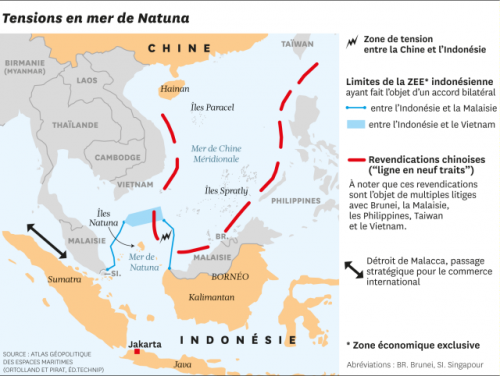

Que veulent les Philippines : un environnement stable propice à un développement pacifique ou être piégées dans le jeu imprévisible de la géopolitique? Récemment, les actions et les déclarations du pays ont été empreintes de duplicité et de complexité, mais la tendance est claire: les Philippines se positionnent impulsivement comme une avant-garde, une tête de pont et même de la chair à canon pour les États-Unis.

La duplicité de Manille a été mise à nu récemment. Mercredi, la Chine et les Philippines ont tenu la huitième réunion du mécanisme de consultation bilatérale Chine-Philippines. Les deux parties ont convenu de renforcer le mécanisme de communication maritime, de gérer les conflits et les différends maritimes par des consultations amicales, de traiter les urgences maritimes, en particulier la situation à Ren'ai Jiao, et de promouvoir davantage la coopération maritime pratique.

Toutefois, le même jour, le ministre philippin de la défense, Gilberto Teodoro, a menacé les Philippines de planifier des activités militaires "plus robustes" avec les États-Unis et leurs alliés face à une Chine "plus agressive". Deux jours plus tôt, le chef d'état-major des forces armées philippines, le général Romeo Brawner, avait déclaré que les Philippines développeraient les îles de la mer de Chine méridionale afin de les rendre plus hospitalières pour les troupes.

Sous cette rhétorique contradictoire, il est évident qu'il n'existe pas de politique unifiée sur la Chine au sein du gouvernement philippin, a déclaré au Global Times Chen Xiangmiao, directeur du World Marine Research Centre de l'Institut national d'études sur la mer de Chine méridionale. D'importants désaccords internes sur la question de la mer de Chine méridionale ont mis en évidence un modèle de comportement "les Philippines veulent tout": maintenir des relations avec la Chine pour des intérêts économiques tout en affirmant agressivement ses intérêts maritimes par des actions provocatrices.

La duplicité des Philippines est également évidente dans leur position sur la question de Taïwan. D'une part, elles soutiennent la politique d'une seule Chine; d'autre part, après les élections régionales à Taïwan, le président philippin Ferdinand Marcos a qualifié le nouveau dirigeant de Taïwan de "président élu" sur les médias sociaux. Ces déclarations contradictoires des Philippines créent la confusion, laissant planer l'incertitude sur les véritables intentions de Manille.

En fait, l'hostilité de Marcos Jr. à l'égard de la Chine, encouragée par les États-Unis, est évidente depuis un an, en particulier depuis le début de l'année dernière, lorsque les États-Unis ont obtenu l'accès à quatre nouvelles bases militaires aux Philippines. Les récents discours du ministre de la défense et du chef d'état-major ressemblent à une compétition pour savoir qui sera le plus agressif.

Les capacités militaires et d'application du droit maritime des Philippines sont fondamentalement insuffisantes pour défier la Chine. La principale raison de cette rhétorique belliqueuse permanente est l'encouragement et le soutien de certains pays, tels que les États-Unis et le Japon, a déclaré l'expert militaire Song Zhongping au Global Times. Toutefois, sur la question de la mer de Chine méridionale, les États-Unis utilisent simplement les Philippines comme un pion pour tenter de rassembler des alliés afin de mettre en œuvre leur stratégie indo-pacifique visant à contenir la Chine. Si Manille pense que les États-Unis l'aideront à maintenir ses soi-disant intérêts nationaux et sa sécurité, c'est une pure illusion, comme le montre la réduction significative de l'ampleur des patrouilles conjointes américano-philippines, découragées par les patrouilles de routine organisées par le Southern Theater Command de l'Armée populaire de libération de la Chine.

Lorsque les Philippines prétendent renforcer leurs relations militaires avec les États-Unis afin de devenir "un contributeur plus efficace à la stabilité régionale", elles ne se rendent manifestement pas compte qu'elles interprètent à tort la préservation de l'hégémonie américaine comme un moyen de promouvoir la stabilité régionale.

Anna Rosario Malindog-Uy, vice-présidente chargée des affaires extérieures à l'Institut d'études stratégiques des Philippines du 21ème siècle, a déclaré lors d'une table ronde récemment organisée par le Global Times qu'elle ne pensait pas que les États-Unis soient prêts à un conflit militaire direct avec la Chine dans la mer de Chine méridionale, ou même dans le détroit de Taïwan. C'est pourquoi ils utilisent un intermédiaire, et les Philippines servent de pion ou d'intermédiaire.

"Les États-Unis ont déjà été vaincus par les talibans en Afghanistan, par la Russie en Ukraine et récemment par les Houthis en mer Rouge. Ils ne sont pas en mesure d'affronter la Chine en mer de Chine méridionale. Ils ne peuvent pas se permettre que quelque chose explose au cours d'une année électorale", a déclaré John Pang, ancien fonctionnaire du gouvernement malaisien et chercheur principal à l'Académie de Perak, en Malaisie, lors de la discussion.

Les Philippines doivent réévaluer leur position, éviter d'agir de manière imprudente et évaluer de manière réaliste leurs capacités militaires.

La Chine, en tant que grande puissance responsable, a toujours fait preuve d'une grande retenue sur la question de la mer de Chine méridionale. Toutefois, les Philippines ne doivent pas confondre la retenue de la Chine avec sa faiblesse. La Chine reste fidèle à ses intérêts fondamentaux et conserve l'initiative sur la question de la mer de Chine méridionale, ce qui lui confère une position privilégiée tant sur le plan du droit international que de l'histoire. Nous espérons que les Philippines reconnaîtront que le maintien de la paix et de la stabilité en mer de Chine méridionale nécessite une coopération avec la Chine et l'ANASE en signant conjointement le code de conduite en mer de Chine méridionale. C'est le seul moyen de transformer la mer de Chine méridionale en une mer de paix, de stabilité, d'amitié et de coopération.

19:15 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, philippines, asie, affaires asiatiques, chine, océan pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'étoile solitaire

L'étoile solitaire

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/la-stella-solitaria/

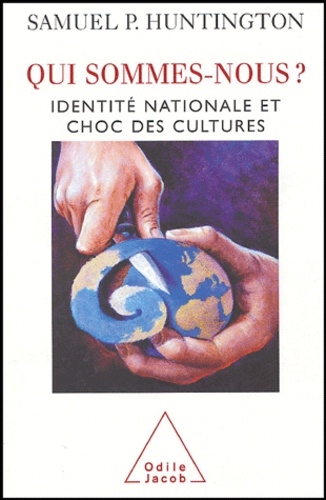

Peut-être Huntington avait-il, une fois de plus, raison. S. P. Huntington, célèbre surtout pour ce "Choc des civilisations" qui, en pleine gueule de bois de l'optimisme clintonien, prévoyait les futurs conflits tragiques du monde "globalisé". Et la réalité de plus en plus dangereuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés.

Un ouvrage, son "Choc des civilisations", qu'un peu tout le monde cite aujourd'hui. Mais très peu l'ont lu. Et encore moins l'ont compris.

Pourtant, le dernier ouvrage du politologue, en 2004, était Who are We ? Qui sommes-nous. Le défi de l'identité nationale américaine. Traduit en italien sous le titre trompeur de La rencontre des civilisations. Ce qui, on l'aura compris, signifie tout autre chose.

En réalité, Huntington voyait dans le problème de l'immigration massive des Latinos du Mexique et d'Amérique du Sud une menace de plus en plus concrète non seulement pour l'identité américaine - qui pour lui était essentiellement anglo-saxonne - mais aussi pour l'unité même des États. Celle-ci est, pour l'Union, de plus en plus contestée par une nouvelle "ceinture". Une "ceinture solaire" destinée à séparer les États du Sud, à majorité latino-américaine et où l'usage de l'espagnol - ou du nouvel argot mixte, le "spanglish" - est très répandu, des États du Centre-Nord, anglo-saxons.

Il convient de rappeler ici que Huntington n'était pas un paléo-conservateur. Au contraire, il était démocrate et avait été conseiller politique pendant la présidence Carter.

Mais il craignait la menace que représentaient les immigrants. Et il a proposé des politiques, à la fois d'ordre public et culturel (la défense de l'anglais comme seule langue nationale), pour amortir ou au moins freiner le phénomène.

Un phénomène migratoire qui, au contraire, connaît aujourd'hui une accélération croissante et virulente. Les États du Sud sont littéralement envahis chaque année par des dizaines de milliers - 250.000 pour le seul dernier mois de 2023 - de Latinos. Et face à une telle masse de migrants, aucune politique d'intégration ne résiste.

Deux causes principales expliquent ce phénomène. L'appauvrissement croissant des pays d'Amérique latine, qui paient un lourd tribut aux politiques dites de mondialisation. L'administration Biden en est un ardent défenseur. Et, à bien des égards, la longa manus.

Dans le même temps, l'administration actuelle à Washington ne fait pas grand-chose pour contenir les migrations de masse. En fait, à certains égards, elle semble presque la favoriser. En effet, les politiques du turbo-capitalisme, si chères aux adeptes de Davos, considèrent (disons) avec bienveillance la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché en provenance du sud du continent. Et peu leur importe que cela provoque une crise économique et un chômage croissant dans les couches inférieures de la population américaine.

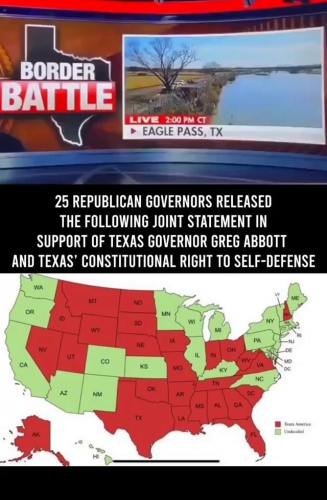

Greg Abbott n'est pas du même avis. Le populaire gouverneur républicain du Texas a décidé d'ériger un mur de barbelés à Eagle Pass. C'est là que passe le principal flux de migrants.

Une décision contestée par Washington, qui s'appuie également sur un arrêt de la Haute Cour.

Ce à quoi Abbott a répondu en déclarant qu'un État de l'Union, s'il est envahi ou attaqué, a le droit de se défendre. Même contre (et c'est là tout l'intérêt) les décisions de Washington.

Le gouverneur texan a ensuite accusé M. Biden de violer la Constitution des États-Unis. Qui est, en effet, une fédération d'États. Pas un État centralisé...

Et derrière le combatif Abbott, les gouverneurs de 25 autres États se sont immédiatement rangés.

Tous républicains, pourrait-on dire... nous sommes proches des élections présidentielles, et le blocage des flux migratoires est un élément important de la propagande de Trump...

Trop simple, et réducteur... En réalité, l'affrontement entre Abbott et Biden - dont la Garde nationale du Texas empêchant la Patrouille frontalière fédérale de démolir le mur d'Eagle Pass est une image symbolique - occulte bien d'autres choses.

Depuis le Big Government de Lyndon Johnson, les Etats ont dû faire face à une centralisation croissante du pouvoir. Cette centralisation a été menée principalement par des administrations démocrates, mais aussi par des présidents républicains.

Un processus de centralisation qui, au cours des dernières décennies, surtout à partir de Clinton, a convergé vers une politique de plus en plus descendante. Où des oligarchies financières, totalement autoréférentielles, déterminent les choix de politique économique et internationale. En faisant payer le prix aux populations. Et en privant les États de leur pouvoir.

L'émergence du populisme avec Trump a été un premier signe de ce malaise généralisé dans les États.

Mais la rébellion du gouverneur du Texas est un acte encore plus fort et plus décisif.

C'est la réapparition soudaine sur la scène de la tradition fédéraliste, voire confédérale, des États-Unis.

Et ce n'est pas un hasard si ce réveil, vraisemblablement destiné à s'étendre, part précisément du Texas.

L'État à l'étoile solitaire a toujours été le plus fier de sa propre histoire. Et le plus jaloux de ses prérogatives.

Greg Abbott, dans le fauteuil roulant auquel l'a condamné un accident de jeunesse, nous montre une chose. Une chose dont nous devons nous souvenir.

Les élites autoréférentielles de Washington et de Wall Street, les libéraux de Manhattan et les défenseurs de la culture Woke de Los Angeles ne sont pas l'Amérique. Ce sont des conventicules fermés et satisfaits d'eux-mêmes, complètement détachés de la culture du peuple, ou plutôt des peuples des États, et qui lui sont hostiles.

Des peuples et des cultures, des identités, de plus en plus comprimés. Et reléguées au silence. Mais aujourd'hui, ils semblent connaître un réveil soudain. Destinés à déterminer l'avenir des États.

Quel avenir ? Unitaire ou voué à l'éclatement ? Une implosion interne ?

Aucun politologue n'est, à l'heure actuelle, en mesure de le prédire.

Il faudrait non pas un autre Huntington, mais... le magicien Merlin.

18:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, texas, états-unis, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 03 février 2024

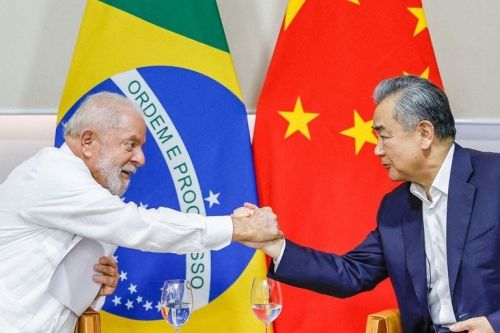

Chine et Brésil: la coopération s'intensifie

Chine et Brésil: la coopération s'intensifie

Luca Bagatin

Source: https://electomagazine.it/cina-e-brasile-la-cooperazione-aumenta/

Le Brésil, la République populaire de Chine et le Vatican, trois réalités qui, au cours des deux dernières années, ont contribué et contribuent encore et toujours à jeter de l'eau sur le feu des conflits nés il y a des décennies, plutôt que de souffler sur le feu des nationalismes et des particularismes, comme l'a souvent fait et le fait encore quelqu'un d'autre.

Dans ce contexte, la coopération qui existe depuis cinquante ans se poursuit, en particulier - depuis quinze ans - au sein de l'alliance économique connue sous le nom de BRICS, entre la Chine et le Brésil.

Le 19 janvier, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a rencontré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Fortaleza, au Brésil.

Le ministre Wang a apprécié les positions du Brésil sur le principe d'une seule Chine et, également au nom du président Xi Jinping, a soutenu le Brésil dans l'accélération de son développement social et économique, l'invitant également à approfondir sa communication stratégique et les nouvelles perspectives qui en découlent dans la sphère géopolitique.

Le ministre Wang a également espéré la possibilité de renforcer les relations entre les deux pays, ainsi qu'avec la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et le Mercosur (Marché commun du Sud), dans la poursuite de la "modernisation et de la promotion d'un ordre international juste et raisonnable".

Pour sa part, le président socialiste Lula a non seulement transmis ses salutations au président Xi, mais il a également exprimé sa volonté de renforcer les échanges de haut niveau entre les deux pays, ainsi que le partenariat stratégique global.

En particulier, le président Lula a déclaré qu'il était désireux d'apprendre de l'expérience de la Chine en matière de gouvernance mondiale, ajoutant que les entreprises chinoises sont les bienvenues pour investir au Brésil.

Enfin, le ministre chinois Wang a rencontré le vice-président brésilien Geraldo Alckmin et le conseiller principal de la présidence brésilienne Celso Amorim, ainsi que le ministre brésilien des affaires étrangères Mauro Vieira.

Toutes les parties ont convenu qu'il était nécessaire d'œuvrer à la construction d'un "monde ouvert, inclusif, propre et beau, jouissant d'une paix et d'une sécurité durables pour tous les citoyens de la planète".

18:55 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, brésil, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud, chine, brics |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fin de la "Pologne traditionnelle", de la Pologne dirigée par les conservateurs

La fin de la "Pologne traditionnelle", de la Pologne dirigée par les conservateurs

Nick Krekelbergh

Source : Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no 186, janvier 2024

L'année dernière, la pression migratoire a encore fortement augmenté en Europe et, selon certains analystes, nous serons à nouveau confrontés en 2024 à une vague sans précédent depuis la crise des réfugiés de 2015-2016. À l'époque, celle-ci avait créé un phénomène inédit depuis la fin de la guerre froide, à savoir un clivage entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec des visions nettement différentes quant à l'avenir du continent. La Pologne et la Hongrie ont refusé de se plier aux plans de dispersion de l'Union européenne, et en Hongrie, un mur a même été érigé à la frontière sud pour endiguer le flux de migrants empruntant ce qu'on appelle les "routes des Balkans". En outre, la réticence à accueillir des populations importantes en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique était partagée par de nombreux pays d'Europe de l'Est, ce qui a donné lieu au phénomène dit de "Visegrád". La presse et la littérature professionnelle universitaire ont parfois parlé de "démocraties illibérales".

L'un des grands déclencheurs et de loin le plus grand pays avec une population équivalente à celle du reste du groupe de Visegrád a été la Pologne. Le parti national-conservateur Prawo i Sprawiedliwość (PiS en abrégé, traduit par Droit et Justice) y était au pouvoir depuis 2015. Le PiS a été fondé par les frères jumeaux Lech et Jarosław Kaczyński, et avait déjà été en concurrence pour le pouvoir avec la Plateforme civique, le parti libéral de Donald Tusk, avec plus ou moins de succès pendant une décennie et demie. En 2015, cependant, ils sont devenus le plus grand parti de la Diète (parlement polonais), juste après l'éclatement de la grande crise européenne des réfugiés. Lech Kaczyński, quant à lui, était mort dans un accident d'avion à Smolensk en 2010, à propos de quoi une tension fondamentale subsisterait entre la Pologne et la Russie depuis ce jour-là.

Jarosław Kaczyński (photo) était le leader incontesté du parti. Au fil des années, le PiS a développé en Pologne un modèle de société considéré comme exemplaire par de nombreux conservateurs et identitaires à travers l'Europe. Tout d'abord, le PiS s'est obstinément opposé à tout projet d'accueil de réfugiés extra-européens. Il s'en est pris nommément aux migrants originaires de pays musulmans, ce qui ne leur a pas rendu service à l'heure où des mesures draconiennes étaient prises dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest pour prévenir les attentats terroristes. Dans le même temps, le pays a absorbé des centaines de milliers de travailleurs migrants en provenance d'Ukraine en tant que "réfugiés", ce qui était nécessaire pour maintenir à flot son économie à croissance relativement rapide: après tout, les écarts de salaires relativement élevés ont poussé une grande partie des travailleurs les plus productifs sont partis en Europe occidentale pour aller travailler dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture et les entreprises de nettoyage. En outre, sur le front social, le PiS lui-même a poursuivi une politique sociale et interventionniste forte pendant toutes ces années, ce qui lui a valu les éloges de Sahra Wagenknecht, politicienne de Die Linke (à l'époque), entre autres.

Un deuxième élément qui, à l'époque du Brexit et d'une réévaluation de l'État-nation, pouvait compter sur beaucoup de sympathie était l'opposition à l'ingérence de l'Union européenne dans ce qui était considéré comme des affaires nationales. Un dossier symbolique important à cet égard était celui de la réforme du système judiciaire, que les puissances européennes considéraient comme une érosion de l'État de droit libéral. Que Kaczyński et ses acolytes aient réellement voulu mettre un terme au gouvernement des juges par ce biais ou qu'ils aient surtout voulu construire un réseau loyaliste de fonctionnaires fidèles au PiS, comme ils l'avaient fait dans les autres branches de l'administration nationale, il vaut mieux ne pas se prononcer, car la vérité se trouve peut-être aussi quelque part à ce niveau médian. Quoi qu'il en soit, cela a valu à la Pologne un blâme de la Cour de justice de Luxembourg, à l'issue d'une procédure de deux ans engagée par la Commission européenne. Les projets de réforme du système judiciaire polonais étaient "contraires au droit communautaire".

Un troisième aspect du gouvernement était son approche culturellement conservatrice et son profond attachement à l'Église catholique polonaise, qui reste à ce jour d'une popularité sans précédent dans le pays. Quiconque a déjà assisté à une messe en Pologne pourra confirmer qu'il s'agit d'une expérience très différente de celles que l'on éprouve dans les églises disparues d'Europe occidentale aujourd'hui. Cette même Église catholique a pu ensuite marquer de son empreinte les politiques culturelles et éthiques conservatrices du PiS. L'avortement y a été de facto interdit et, après 2020, il y a eu un conflit ouvert avec l'"idéologie LGBTQ+", qui peut être considérée comme le terme est-européen pour "woke" puisqu'il s'agit de son aspect le plus manifeste (le discours de décolonisation est beaucoup moins répandu en Pologne pour des raisons historiques évidentes). Et puis, bien sûr, il y a le patriotisme populaire, qui n'a jamais été très refoulé en Pologne, même sous le régime national-communiste de la PZPR dans la seconde moitié du 20ème siècle. Sous le PiS, ce patriotisme s'est transformé en un culte identitaire mettant l'accent sur la victimisation des Polonais tout au long de l'histoire. La marche annuelle de l'indépendance à Varsovie était ouvertement soutenue par le PiS et attirait non seulement des dizaines de milliers de patriotes et de nationalistes polonais, mais aussi toutes sortes de pèlerins et de sympathisants venus d'autres pays, principalement d'Europe occidentale. Dans l'argot anglo-saxon de l'internet, on parlait de "based Poland", ce qui signifie aussi bien "inébranlable" que "non influencé par l'opinion des autres".

Se réveiller dans une nouvelle Europe de l'Est

À l'automne 2023, cependant, cette "Pologne directrice", conservatrice, a pris fin. Le PiS est à nouveau sorti des élections en tant que premier parti, mais l'opposition libérale, qui s'était unie dans une liste d'unité comme en Hongrie un an et demi plus tôt, avait de meilleures cartes en main pour former une majorité. Ainsi, à la fin de l'année dernière, le pays avait un gouvernement composé de libéraux, de centristes chrétiens et de la gauche woke, et ce sous la direction du vétéran Donald Tusk. En outre, le PiS avait tenté de combiner les élections avec un référendum sur l'immigration, mais comme seuls 40 % des électeurs avaient pris la peine de le remplir, le résultat de ce référendum n'était pas suffisamment représentatif pour être déclaré légalement valide. La Pologne s'est dotée d'un nouveau gouvernement présentant une image résolument différente de la société, saluée par les eurocrates comme un "retour à la maison au sein de la grande famille européenne". Cependant, on peut imaginer que de nombreux électeurs polonais ont voté en faveur de l'intégration à l'Occident et, par conséquent, à son système de valeurs, non pas tant parce qu'ils souhaitaient consciemment une telle société, mais parce qu'ils avaient simplement "besoin de quelque chose de différent pour une fois". Ces dernières années, le PiS a donc été hanté par des scandales d'abus de pouvoir, de mauvaise gestion et de corruption, y compris - ironiquement - un scandale de visas pour lequel deux anciens membres du gouvernement PiS sont aujourd'hui poursuivis. En outre, l'Église catholique polonaise a également été mêlée à des scandales d'abus sexuels et de décadence, alors qu'elle avait été jusqu'alors relativement épargnée par rapport à d'autres pays. La haine entre les conservateurs et l'opposition libérale a atteint des sommets inégalés au cours de la dernière décennie et, bien plus que d'autres pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne est désormais en proie à des guerres culturelles (importées) en réaction de l'opposition à l'omnipotence de l'Église catholique. Les conséquences peuvent être devinées. Immédiatement après l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk, le régime libéral a pris un tournant autoritaire, les médias d'État conservateurs ont été retirés des ondes et plusieurs anciens membres du gouvernement PiS ont été poursuivis en justice. Selon David Engels, l'opinion publique est également prête à mettre fin au strict refoulement des migrants à la frontière biélorusse (https://notesfrompoland.com/2024/01/11/hundreds-of-ngos-and-public-figures-call-on-tusk-to-stop-migrant-pushbacks-at-belarus-border/ ). 101 ONG et 550 activistes, artistes et universitaires ont déjà signé une lettre ouverte à Donald Tusk à cet effet. Agnieszka Dziemianowicz-Bak (photo, ci-dessous), femme politique de gauche ouvertement anti-chrétienne et éthiquement progressiste, a été nommée ministre de la famille, du travail et des affaires sociales (https://www.corrigenda.online/politik/agnieszka-dziemianowicz-bak-offen-linksradikal-das-ist-polens-neue-familienministerin).

Mais ce qui a peut-être joué, plus que toute autre chose, dans la chute de la "Pologne fondée", c'est que depuis 2022, nous nous sommes réveillés dans une autre Europe de l'Est. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, plutôt que les flux migratoires ou le wokeness, est le thème dominant dans cette région, et le PiS a toujours lutté pour trouver un équilibre entre la défense de sa propre souveraineté nationale et le fonctionnement au sein de la coalition internationale (occidentale) chargée de soutenir l'Ukraine par un appui militaire et économique. Les conservateurs et les libéraux polonais ont tendance à être fortement anti-russes (à l'exception du parti Konfederacja, relativement nouveau et plus radical, qui gagne en popularité, surtout parmi les jeunes), mais lorsque le discours sur le soft power de la Russie repose en partie sur des principes éthiquement conservateurs très similaires à ceux du PiS, le maintien d'un discours anti-russe virulent joue naturellement à l'avantage des libéraux à long terme. Le déversement de grandes quantités de céréales ukrainiennes sur le marché polonais, qui a mis les agriculteurs polonais dans une situation difficile, a provoqué d'importantes tensions entre les deux pays. L'escalade a été telle qu'à un moment donné, la Pologne a menacé de réduire son soutien militaire à Kiev. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Une semaine avant les élections, tous les hauts gradés de l'armée (intégrée à l'OTAN) ont démissionné en signe de protestation contre le gouvernement PiS.

Mais ce qui a peut-être joué, plus que toute autre chose, dans la chute de la "Pologne fondée", c'est que depuis 2022, nous nous sommes réveillés dans une autre Europe de l'Est. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, plutôt que les flux migratoires ou le wokeness, est le thème dominant dans cette région, et le PiS a toujours lutté pour trouver un équilibre entre la défense de sa propre souveraineté nationale et le fonctionnement au sein de la coalition internationale (occidentale) chargée de soutenir l'Ukraine par un appui militaire et économique. Les conservateurs et les libéraux polonais ont tendance à être fortement anti-russes (à l'exception du parti Konfederacja, relativement nouveau et plus radical, qui gagne en popularité, surtout parmi les jeunes), mais lorsque le discours sur le soft power de la Russie repose en partie sur des principes éthiquement conservateurs très similaires à ceux du PiS, le maintien d'un discours anti-russe virulent joue naturellement à l'avantage des libéraux à long terme. Le déversement de grandes quantités de céréales ukrainiennes sur le marché polonais, qui a mis les agriculteurs polonais dans une situation difficile, a provoqué d'importantes tensions entre les deux pays. L'escalade a été telle qu'à un moment donné, la Pologne a menacé de réduire son soutien militaire à Kiev. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Une semaine avant les élections, tous les hauts gradés de l'armée (intégrée à l'OTAN) ont démissionné en signe de protestation contre le gouvernement PiS.

Nick Krekelbergh

18:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pologne, europe centrale, europe orientale, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 février 2024

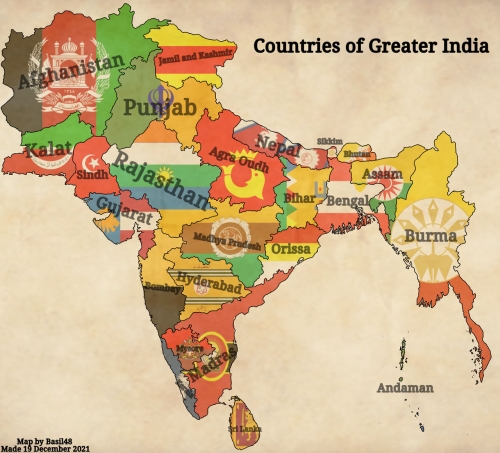

Le projet "Greater India" prend de l'ampleur

Le projet "Greater India" prend de l'ampleur

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/article/proekt-velikoy-indii-nabiraet-oboroty

Le 22 janvier, le Premier ministre indien Narendra Modi a assisté à la cérémonie d'inauguration d'un temple hindou dédié à Rama, l'un des dieux du panthéon hindou.

Le complexe du temple a été construit dans l'État d'Ayodhya sur le site de l'ancienne mosquée de Babri de l'ère moghole, qui a été détruite par les hindous en décembre 1992. Ironiquement, les enquêtes sur cet acte de vandalisme ont révélé que la destruction de la mosquée avait été planifiée par des organisations radicales hindoues, dont le Bharatiya Janata Party, aujourd'hui au pouvoir.

La cérémonie avait plusieurs significations. Tout d'abord, dans le contexte de la religion, elle symbolisait la victoire de l'hindouisme sur l'islam. Deuxièmement, elle a montré la puissance de l'Inde elle-même dans le contexte des traditions culturelles et historiques. Troisièmement, il s'agissait d'une sorte d'acte de campagne électorale de Narendra Modi et de son parti, le Bharatiya Janata Party, qui professe le nationalisme hindou.

Modi lui-même avait promis d'ériger ce temple lorsqu'il a remporté le poste de Premier ministre en 2014. Il a tenu parole et a gagné un autre dividende politique et le respect de ses partisans. Un peu plus tôt, lors d'un rassemblement le 15 septembre 2023, Modi avait promis à ses compatriotes mille ans de grandeur.

Le Pakistan a réagi négativement à l'événement, le représentant du pays à l'ONU, Munir Akram, a publié une lettre envoyée à l'organisation. Cette lettre indique que le Pakistan condamne fermement ces actions car "une telle tendance représente une menace significative pour le bien-être social, économique et politique des musulmans indiens, ainsi que pour l'harmonie et la paix dans la région".

En effet, des actions spontanées ont été menées par des nationalistes hindous dans certaines villes, qui ont accroché des drapeaux orange (la couleur des nationalistes indiens) à une mosquée d'Agra. Des émeutes ont également eu lieu dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Madhya Pradesh et du Kerala.

Si la rhétorique du Premier ministre peut sembler populiste, elle a souvent été l'occasion de provocations en Inde même. Modi lui-même a été associé à la montée du nationalisme hindou, qui s'est à plusieurs reprises traduit par des pogroms visant les membres d'autres religions.

En 2002, le plus grand pogrom antimusulman de l'histoire de l'Inde indépendante a eu lieu. Selon les chiffres officiels, plus d'un millier de personnes ont été tuées (dont 254 hindous), mais certains médias avancent le chiffre de deux mille musulmans tués. Beaucoup pensent que Modi n'a pas fait assez pour protéger la population musulmane.

Il convient de noter que des affrontements similaires, bien que de moindre ampleur, se produisent régulièrement dans différentes villes de l'Inde et que, lors des dernières émeutes, la police a arrêté plusieurs dizaines de radicaux à Agra.

La polarisation ne se fait pas seulement en fonction de la religion, mais aussi des idéologies politiques et des traditions locales. Cela soulève la question de savoir si l'image politique de l'Inde correspond à la réalité qui prévaut dans le pays.

Perspectives de victoire

L'idéologie du Bharatiya Janata Party et d'autres partis nationalistes défend le projet d'une Grande Inde. Ce projet s'accompagne d'amendements à la constitution du pays (dont l'un abolit l'autonomie du Jammu-et-Cachemire), d'un changement officiel du nom de l'État - Bharat au lieu d'India - et d'un intérêt pour l'expansion et l'absorption des terres voisines.

Dans sa version la plus radicale, la Grande Inde inclurait le Pakistan, le Bangladesh, le Népal et le Bhoutan. Dans une telle philosophie politique, le système même de l'État est considéré comme un mandala. Dans le bouddhisme, le mandala est un symbole d'harmonie et de plénitude, et les dessins eux-mêmes doivent être symétriques pour indiquer la perfection. Dans la politique de l'Asie du Sud-Est, le mandala a une signification légèrement différente.

Ce concept remonte à l'héritage de Kautilya (Chanakya), souvent considéré comme le Machiavel oriental. Kautilya vivait à l'époque de l'invasion d'Alexandre le Grand et, impressionné par ce qu'il voyait, écrivit des recommandations au souverain Chandragupta, connues sous le nom d'Arthashastra, ou science de la politique.

Selon la logique de Kautilya, le mandala représente alors des cercles concentriques représentés par les voisins et leurs voisins. Or, pour un pays, tous les voisins sont par nature des ennemis et les voisins des voisins sont vos amis. Les idées de Kautilya sont toujours vénérées et interprétées en Inde au plus haut niveau et dans divers domaines, de l'histoire de l'hindouisme à la stratégie militaire.

En ce qui concerne la réalité, la situation est plus compliquée et plus complexe. Le fait est qu'avant la conquête du sous-continent indien, il n'y avait jamais eu de pays aussi grand et unifié. La plus grande entité avant l'arrivée des Britanniques était le sultanat de Delhi, dirigé par des dynasties turques. Leur succès est dû au fait qu'ils ne se sont pas assimilés à la population locale comme l'avaient fait leurs prédécesseurs d'Asie centrale et de l'Oural, mais qu'ils ont conservé leur identité, bien que la culture moghole ait acquis des caractéristiques spécifiques.

Les Britanniques, quant à eux, ont utilisé les contradictions entre les différents souverains pour conquérir l'ensemble du sous-continent, ce qu'ils ont réussi à faire. Ils y sont parvenus non seulement par la force militaire, mais aussi par la corruption et divers privilèges accordés à leurs vassaux. Mais comme l'ensemble de cet immense massif n'était pas uni, même sur la base de la religion, lorsque les Britanniques sont partis, deux sujets politiques - l'Inde et le Pakistan, divisés sur le principe de la religion - ont accédé à l'indépendance.

Les Sikhs ont le plus souffert et se sont retrouvés sur la ligne de démarcation des deux nouveaux États, demeurant respectivement dans l'État du Pendjab et la province du Pendjab. Les chrétiens se sont retrouvés dispersés dans différents endroits en fonction des circonstances historiques (il convient de rappeler que l'apôtre Thomas a prêché dans le sous-continent, de sorte que le christianisme peut également être considéré comme traditionnel dans cette région).

En 1948, la principauté de Junagadh, dont le dirigeant voulait rejoindre le Pakistan, a été conquise, et en 1961, la colonie portugaise de Goa a été annexée.

Cependant, la question de la propriété du Cachemire au niveau international n'a pas encore été résolue (le territoire est divisé en deux parties, administrées respectivement par Islamabad et New Delhi). Au Ladakh, la Chine contrôle une partie du territoire. Le Pakistan et la Chine sont deux puissances nucléaires qui coopèrent assez bien, notamment pour contenir les ambitions géopolitiques de l'Inde.

Outre les minorités religieuses mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles on compte plus de 200 millions de musulmans, il y a également ce que l'on appelle la "ceinture rouge" des Naxalites, des insurgés à l'idéologie gauchiste, qui sont actifs dans un certain nombre d'États depuis des dizaines d'années.

Par conséquent, malgré la rhétorique des autorités et les aspirations stratégiques, il sera difficile de réaliser le projet de la Grande Inde dans la pratique. Il sera également difficile d'influencer l'Inde de l'extérieur si des conflits internes éclatent dans le pays.

L'exemple des actions d'Israël en Palestine a montré qu'en dépit d'une apparente solidarité musulmane, hormis les Houthis du Yémen, le Hezbollah libanais et les mandataires de l'Iran en Syrie et en Irak, personne n'a pris de mesures décisives à l'encontre d'Israël. Israël peut choisir de ne pas respecter les décisions de la Cour internationale des Nations unies. Et personne ne peut l'y contraindre puisque la Cour ne l'autorise pas à envoyer des troupes de maintien de la paix de l'ONU. Que dire de l'Inde avec son immense armée et son appareil de sécurité, qui sait très bien mener des opérations de toutes sortes ?

Mais en ce moment, en Inde, les autorités essaient de ne pas parler des problèmes, mais de mettre l'accent sur la prospérité et la voie de l'avenir. Cette année, les élections nationales auront lieu en avril-mai. Une période aussi longue s'explique par les spécificités du système électoral et du décompte des voix.

En décembre dernier, le parti de Modi a remporté les élections dans trois États indiens, montrant que le succès était toujours de son côté. Les sondages ont montré que, sur dix Indiens, sept approuvent les performances du Premier ministre, car l'Inde a connu une croissance économique significative au cours de la décennie de règne du Bharatiya Janati - les derniers chiffres font état de 7%. Il est donc tout à fait possible que Narendra Modi remporte à nouveau les élections législatives et brigue un troisième mandat, même si l'opposition s'est réunie au sein de l'alliance INDIA et espère également une victoire.

Toutefois, quelle que soit l'issue des élections, l'Inde restera un partenaire stratégique de la Russie, car une tel partenariat est au moins bénéfique pour les deux pays. C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur indien en Russie le 26 janvier à Moscou lors de son discours à la cérémonie en l'honneur du 65ème anniversaire de la république.

Le développement du corridor Nord-Sud, la route maritime de Chennai à Vladivostok et même la participation à la route maritime du Nord - ces projets ont été mentionnés par l'ambassadeur comme des priorités stratégiques pour l'avenir proche. Sans oublier les produits pétroliers en provenance de Russie, qui contribuent également à la croissance économique de l'Inde, ainsi que d'autres domaines dans lesquels les deux pays coopèrent traditionnellement depuis de nombreuses décennies.

19:46 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, inde, asie, affaires asiatiques, bjp |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Union européenne, coordonnée par l'OTAN, est l'instrument américain dans le conflit stratégique lors de la phase multicentrique

L'Union européenne, coordonnée par l'OTAN, est l'instrument américain dans le conflit stratégique lors de la phase multicentrique

par Luigi Longo

Source: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/27223-luigi-l...

L'Europe est devenue un Euroland sans souveraineté économique et surtout géopolitique et militaire. En son sein, un corps d'occupation étranger, connu sous le nom d'OTAN, est installé, envoyé depuis longtemps comme des soldats mercenaires en Asie centrale, prêt à menacer et à risquer une guerre mondiale en Géorgie et en Ukraine. Si cela est vrai, ne serait-ce qu'en partie, alors quel est l'intérêt d'énumérer notre grand profil européen, de la philosophie grecque au droit romain, des cathédrales romanes et gothiques à l'humanisme de la Renaissance, de la révolution scientifique aux Lumières, de l'héritage gréco-romain classique au christianisme, etc.

Pure hypocrisie.

Costanzo Preve*

1.

Je vais avancer quelques réflexions sur l'Europe, non pas à partir de l'histoire de l'Europe des Nations, qui s'est formée après la dissolution de l'empire de Charlemagne (1), mais à partir de la guerre Russie-Ukraine (c'est-à-dire l'agression américaine contre la Russie via l'OTAN-Europe), qui a en fait sanctionné la fin du projet de l'Union européenne (avancé et réalisé après la Seconde Guerre mondiale, même s'il a été conçu dans les années 1930 par les États-Unis d'Amérique) remplacé par le nouveau rôle de l'OTAN qui convient mieux aux nouvelles stratégies américaines dans la phase multicentrique [conflit entre une puissance hégémonique en déclin (États-Unis) et des puissances consolidées (Russie, Chine) et montantes (Inde)] (2). Une "[...] Europe occidentale (également Europe de l'Est, ma précision LL) soumise à une occupation militaire américaine acceptée par les gouvernements fantoches actuels, que je considère précisément pour cette raison comme totalement illégitimes, qu'ils soient ou non sanctionnés par des élections manipulées" (3).

2.

Raniero La Valle saisit le sens de la métamorphose, qui a commencé il y a des années (4), de l'OTAN lorsqu'il affirme: "De Washington à Vilnius, en fait, tout revient, tout va pour l'Amérique et sa Cour "incomparable" : les mêmes ennemis, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le "terrorisme", la même victime qui unit tout le monde autour de l'autel du sacrifice, l'Ukraine, la même détermination à utiliser même la première arme nucléaire parce que la dissuasion ne suffit plus, la même idée que le vieux concept de défense est dépassé, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les guerres qui se décident avec des armes de guerre, mais aussi des alternatives de toutes sortes, la gestion des crises, les politiques industrielles, l'économie, le climat, les questions de "sécurité humaine", et même la question de l'égalité des sexes et de la participation des femmes: tout est lié à l'OTAN, le nouveau souverain, parce que son approche est "globale" et que ses trois tâches principales, "la dissuasion et la défense, la prévention et la gestion des crises, et la sécurité coopérative", doivent être accomplies dans la discrétion la plus absolue : "Nous répondrons à toute menace contre notre sécurité comme et quand nous le jugerons approprié, dans la zone de notre choix, en utilisant des moyens militaires et non militaires de manière proportionnée, cohérente et intégrée" ; et, semble-t-il, pour décider dans l'urgence (mais cela n'a pas été écrit), cela peut également être le commandant général de l'OTAN sans remettre en question "la structure" ; en bref, il y a une liberté d'exercice du nucléaire. L'Ukraine est pleinement intégrée à l'OTAN, mais il faut faire comme si elle ne l'était pas, pour ne pas obliger la Russie à utiliser l'arme nucléaire; Poutine accuse le coup, il doit jouer le jeu, et se dit "prêt à traiter séparément les garanties de sécurité de l'Ukraine, mais pas dans le cadre de son adhésion à l'OTAN". Et à Vilnius, il assure que cela n'arrivera pas, que l'Ukraine ne rejoindra l'OTAN que lorsque la guerre sera terminée, et c'est la raison pour laquelle, comme le voulait Biden depuis le début, elle ne doit pas avoir de fin; et Zelensky, après la première colère qui lui a valu d'être accusé d'"ingratitude" par le ministre britannique de la défense, s'est rendu à la collecte et a joyeusement exprimé son enthousiasme (Le Colonel de l'état-major ukrainien et analyste militaire Oleg Zhdanov dit: "Au cours des 16 derniers mois, nous nous sommes intégrés à la machine militaire atlantique d'une manière dont nous n'aurions jamais pu rêver avant le 24 février 2022. Les milliers d'hommes prêts à percer les lignes russes sont habillés, armés, transportés, entraînés par l'OTAN ; même leurs armes personnelles ont été fournies par les alliés", et ainsi de suite: "chars allemands Leopard 2, véhicules américains Humvee ou véhicules blindés de transport de troupes Bradley et Strykes, dizaines de types différents de transports blindés de troupes, canons français à longue portée Caesar ou canons américains M777, lance-roquettes américains Himars, obusiers automoteurs polonais Krab", le tout accompagné d'une assistance, de pièces détachées, de personnel spécialisé, avec une chaîne d'échange et de coopération à long terme, bien qu'"il soit difficile de dire quand l'Ukraine rejoindra l'OTAN, peut-être même jamais" (5).

3.

L'OTAN est fondamentale pour les stratégies mondiales des États-Unis d'Amérique. Sa transformation d'un instrument de défense contre le soi-disant communisme soviétique en un instrument d'agression et de pénétration dans les zones d'influence de la Russie et de la Chine pour empêcher la consolidation du pôle asiatique (qui prend actuellement son essor avec ses structures de fonctionnement et de coordination comme, par exemple, les Brics) capable de défier l'hégémonie mondiale des États-Unis avec son modèle de lien social de la production et de la reproduction de la vie. Les États-Unis n'acceptent pas un monde multicentrique, leur histoire en tant que nation est emblématique et devrait servir de leçon; je cite, à cet égard, ce que j'ai déjà souligné dans d'autres écrits: il est difficile pour les États-Unis de renoncer à une domination mondiale absolue, sous couvert de démocratie, de droits et de divers mensonges, étant donné leur histoire qui, depuis le 4 juillet 1776 (année de la déclaration d'indépendance), ne les a vus en paix que pendant 18 des 246 années au cours desquelles ils ont progressivement évolué d'une néo-nation luttant pour son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne (1775-1783), en passant par la monumentale guerre de Sécession (1861-1865) pour se transformer, après avoir collaboré au triomphe de la Seconde Guerre mondiale (1941-1945), en la plus grande puissance du monde de la fin du 20ème siècle à nos jours, bien que, heureusement pour nous, en net déclin relatif. Alain Badiou affirmait il n'y a pas longtemps que: "La puissance impériale américaine, dans la représentation formelle qu'elle se fait d'elle-même, a la guerre comme forme privilégiée, sinon unique, d'attestation de son existence" (6). Leur passion est de commander, d'usurper, de subjuguer tous les peuples; leur mission est la domination absolue. Les USA ont un poids spécifique plus important qui est celui du mandat divin qui les conduit à la domination absolue du monde (monocentrisme), par opposition aux autres puissances qui sont pour une domination partagée du monde (multicentrisme). Le facteur déterminant dans ce scénario misérable sont les relations de pouvoir et de domination, les relations les plus stupides que les êtres humains sexualisés se soient jamais données. L'autorité en est un autre ! (mais c'est un autre sujet de discussion).

Nous sommes, dans cette phase multicentrique, en pleine guerre "au sens large" (7). Voyez par exemple le rôle de pays tels la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, pays d'Europe du Nord qui font partie de l'UE (à l'exception de la Norvège) et de l'OTAN (à l'exception de la Suède) et qui ont signé des accords de défense bilatéraux avec les États-Unis d'Amérique en cas de conflit avec la Russie (8).

Alberto Bradanini (photo - ancien ambassadeur à Pékin de 2013 à 2015) précise ainsi "[...] comme tout conflit même lointain génère des turbulences insidieuses, les dirigeants chinois partagent pour l'essentiel le jugement de Moscou: "que la genèse du conflit doit être attribuée à la stratégie américaine visant à déstructurer la Russie par une guerre par procuration (menée par les Ukrainiens avec des armes et des financements nato américains), à provoquer son changement de régime et si possible même à provoquer son éclatement, en en faisant une proie facile pour les vautours de Wall Street [...] Dans le jugement de Pékin [...] les États-Unis visent alors à empêcher la soudure Russie-Chine et à provoquer une guerre par procuration antichinoise similaire, menée cette fois-ci jusqu'au dernier Taïwanais". Selon lui, les Etats-Unis n'acceptent pas l'émergence d'un monde multipolaire qui s'épanouit autour de l'alliance russo-chinoise, à laquelle s'ajouteraient "l'Inde et d'autres nations dites émergentes qui, en fait, n'entendent pas suivre Washington dans sa politique de sanctions contre Moscou [...]. L'expansionnisme de l'OTAN/Washington vers l'Est a donc pour objectif stratégique d'empêcher cette voie de pacification/intégration eurasiatique qui était apparue comme une promesse de paix et de développement à la chute de l'Union soviétique". Un tournant qui a entraîné une nouvelle convergence entre la Chine et la Russie, qui ne sont plus unies par une idéologie anticapitaliste comme à l'époque de Mao et Staline, mais par des intérêts économiques et stratégiques communs et le même besoin de contenir l'expansionnisme américain [italiques de moi, LL]" (9).

En résumé, selon les termes de l'économiste marxien Richard D. Wolff (photo), qui résume bien ce qui précède, on peut dire que: "[...] l'empire américain, compris comme la suprématie capitaliste et géopolitique, est terminé. Mais l'Amérique ne veut pas s'en rendre compte [...] la Chine, en revanche, a créé un écosystème productif gigantesque dont le monde ne peut se désintéresser et codétermine donc désormais le destin du capitalisme. Consensuellement d'abord et conflictuellement maintenant, mais jamais de manière subalterne [...] le capitalisme s'est "sinisé" (comme en Russie il s'est "russifié", ma spécification, LL) d'une manière que l'Amérique ne pensait pas possible, étant donné la crise persistante entre l'économie de marché et le parti communiste" (10). Les difficultés américaines, qui soulignent à la fois le déclin et l'incapacité stratégique à atteindre des objectifs dans le temps et l'espace, sont évidentes dans les deux conflits ouverts en Ukraine (via l'OTAN-Europe), principalement contre la Russie, et en Palestine (via l'OTAN-Europe-Israël), principalement contre la Chine. La faiblesse des USA se manifeste aussi dans leur jeu de renvoi (car ils n'ont aucune idée du nouveau monde qui se dessine, engagés qu'ils sont dans la quatrième révolution industrielle, celle du transhumanisme, c'est-à-dire la fin de la dimension humaine de l'humanité, une révolution nihiliste de l'humanité sexuée) en tentant de contrer les projets mondiaux de la Chine (les Routes de la Soie) et de la Russie (le Corridor international de transport nord-sud russo-indien, INSTC) en avançant son projet IMEC (Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe):

1) favoriser l'hégémonie israélienne dans le Nouveau Moyen-Orient, en tant que puissance régionale, avec son projet de Canal de Gurion, concurrent du Canal de Suez, avec toutes les conséquences néfastes sur l'élimination de la population palestinienne de Gaza pour permettre un débouché sur la Méditerranée;

2) réduire la taille de l'Egypte;

3) porter un coup sévère à l'axe de transport énergétique et commercial Bassorah-Europe, centré sur la Turquie. Derrière les infrastructures et le contrôle des ressources énergétiques se joue un jeu fondamental dans l'affrontement entre les puissances mondiales (USA, Chine, Russie et indirectement l'Inde, puissance montante) avec leurs sous-puissances régionales (Israël, Iran, Turquie) (11).

4.

La Russie et la Chine, qui sont les deux centres (pour l'instant) du pôle asiatique émergent, veulent construire un monde multicentrique et sont en mesure de contester l'hégémonie mondiale des États-Unis, qui prône un monde monocentrique. Un pôle asiatique que, dès 1956, l'historien Arnold Toynbee configurait ainsi: "Si, ayant ainsi perdu l'amitié du sous-continent chinois, notre monde occidental devait également perdre l'amitié du sous-continent indien, l'Occident aurait perdu au profit de la Russie la majeure partie du Vieux Continent, à l'exception de quelques têtes de pont en Europe de l'Ouest et en Afrique ; et cela pourrait être un événement décisif dans la lutte pour le pouvoir entre le "monde libre" et le communisme" (une réflexion actuelle en substance si nous spécifions les concepts de monde libre et de communisme et les mettons en relation avec l'histoire donnée) (12).

Costanzo Preve a raison lorsqu'il affirme: "[...] Il s'agit d'une décision (la décision de résister à l'américanisme, ma précision LL) nourrie par la conscience de la principale caractéristique de l'américanisme lui-même, à savoir son arrogance. [...] Il ne s'agit pas seulement d'une question de pure puissance militaire "impériale" (Alexandre le Grand, Jules César, Gengis Khan, Napoléon). Il s'agit de quelque chose de plus profond et d'immensément plus abject, l'arrogance d'être porteur d'une civilisation supérieure garantie même par un mandat divin qui légitime cette prétention à la supériorité par son élection invérifiable. Aujourd'hui, le seul détenteur au monde de cette intolérable arrogance, ce sont les États-Unis d'Amérique. Peut-être [...] l'Europe, la Russie, les Mongols, les Arabes, la Chine, etc. l'ont-ils été dans le passé, mais il est certain que dans les conditions géopolitiques actuelles, ils ne le sont plus. C'est de cette donnée qu'il faut partir". Un mandat divin d'un Dieu un peu étrange, "[...] le Dieu de George Bush et du messianisme idéocratique américain des néo-cons [..., le Dieu exclusif, lié de facto à un seul peuple élu (autrefois les Juifs, aujourd'hui les Américains de la Destinée Manifeste et de la Cité sur la Colline, le peuple que le blasphémateur éhonté Bill Clinton a appelé sans vergogne dans son discours d'investiture à la Maison Blanche "le seul peuple indispensable au monde"), le Dieu au nom duquel les bombes atomiques sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki et l'Irak envahi en 2003, le Dieu au nom duquel les bases militaires sont multipliées dans tous les pays du monde, planifiant de manière obsessionnelle la prochaine guerre avec la coexistence d'une Europe asservie et terrorisée [...]" (13).

5.

La soumission volontaire totale des nations européennes (et de sa superstructure représentée par l'Union européenne) aux stratégies américaines est si forte que les guerres Russie-Ukraine et Israël-Palestine ont fait l'objet d'une homogénéité si compacte dans le camouflage de la réalité. Il faut remonter à l'histoire de Catilina dont nous n'avons qu'une seule vérité : rarement une tradition aussi abondante aura été aussi compacte dans l'obscurcissement de la réalité (14). L'Ukraine agressée est devenue une victime après avoir réprimé les Républiques populaires séparatistes de Donetsk et de Lougansk, une répression commencée en 2014 contre les régions russophones (Odessa, Dniepropetrovsk, Kharkov, Louhansk et Donetsk) qui a conduit à une militarisation du contexte et à quelques massacres (à Odessa et Marioupol, les plus importants) et après avoir été l'instrument américain, par l'entrée de facto dans l'OTAN, de la guerre contre la Russie ; tout comme l'Israël lésé par le Hamas est transformé en victime après avoir occupé la Palestine depuis 1948 (proclamation de la naissance de l'Etat d'Israël) en expulsant les Palestiniens (composés à l'origine d'Arabes musulmans, d'Arabes chrétiens, de Juifs et de minorités turques et arméniennes) avec une violence et des méthodes inqualifiables (15). Le mensonge systématique qui devient la vérité des dominants ! (16).

La remarque de Luciano Canfora sur le modèle européen plein de démocratie, de liberté et de droits universels des peuples en référence à la soi-disant invasion russe de l'Ukraine (et au plan d'attaque du Hamas contre Israël) est efficace, rappelant la férocité des puissances européennes dans la poursuite de la domination mondiale: "Bien sûr, si l'on pense avec quelle détermination les Européens ont poursuivi la domination mondiale, il est plutôt amusant qu'ils se montrent maintenant comme un modèle de vertu et qu'ils fassent la leçon aux autres. Une certaine rhétorique pro-européenne ressemble à la prière contrite de quelqu'un qui a fait toutes sortes de choses et qui devient soudain pieux et vertueux" (17).

C'est-à-dire que nous passons d'une phase historique monocentrique, avec une coordination occidentale américaine jusqu'en 1990-1991 (implosion de l'ex-URSS) et mondiale jusqu'en 2011 (montée des puissances russe et chinoise), où l'Europe a joué un rôle subalterne et dirigeant dans le système américain (américanisation du territoire européen) et ses stratégies de domination du monde ; à une phase multicentrique où l'Europe, gouvernée et gérée par la nouvelle OTAN, devient une expression géographique de la mémoire metternichienne, ainsi qu'un champ de bataille de l'affrontement entre les puissances mondiales.

6.

L'Union européenne n'existe pas ! Ce qui apparaît, ce sont des institutions (lieux institutionnels) dirigées par des sous-décideurs des différentes nations qui utilisent les ressources des différentes sphères sociales et mettent en œuvre des stratégies de développement (en alliance ou en conflit les unes avec les autres) intégrées dans celles des États-Unis. Les sanctions contre la Russie, qui ont eu un effet négatif sur l'Europe (augmentation des prix des matières premières énergétiques, en particulier pour les entreprises du secteur de l'énergie et du gaz, réduction des relations économiques, récession et perte accentuée du pouvoir d'achat, sécurité dans les nouvelles infrastructures énergétiques, etc.) elles ont apporté des avantages aux États-Unis (limitation de la baisse de la demande de dollars pour le commerce international, vente de gaz à des prix russes multiples, attraction des entreprises européennes, etc : construire de nouvelles relations en Asie (Chine, Inde, Iran), promouvoir un développement autosuffisant (dans l'alimentation, l'industrie manufacturière, les biens de consommation, etc.) Un autre exemple est le désastre de l'économie européenne: "[...] 2024 sera un désastre pour l'économie réelle européenne. Les indicateurs économiques manufacturiers prévisionnels, les PMI, sont pratiquement tous négatifs pour les pays européens [...]. Les perspectives économiques sont donc mauvaises, mais il y a pire: les nouvelles règles budgétaires européennes, celles sur lesquelles un accord a été trouvé, prévoient des contraintes très fortes sur le déploiement de politiques budgétaires expansionnistes. Le fait que le déficit ne puisse dépasser 1% du PIB pour la quasi-totalité des pays européens rendra impossible toute politique de nature anticyclique; au contraire, il imposera des réductions et des augmentations d'impôts qui seront procycliques. Ainsi, non seulement la crise cyclique ne sera pas contrée par les politiques économiques de l'UE, mais elle sera même accentuée. La crise de 2011-2014 ne nous a rien appris du tout [...]" (18).

L'Europe en tant que sujet politique unitaire n'a jamais existé. Je souligne, avec Luciano Canfora, que "l'Europe occidentale s'est divisée très tôt et est restée divisée: l'idée qu'il s'agit d'un continent unitaire est une invention. Au fil des siècles, nous la voyons se déchirer, déchirée par des luttes de pouvoir, aux prises avec une autorité spirituelle, celle du pontife romain, qui était également temporelle et interagissait avec les gouvernements des différents États. Cela a favorisé une dialectique plus vivante, mais aussi un éclatement structurel, annonciateur de problèmes" (19).

Les puissances européennes se sont toujours affrontées pour l'hégémonie sur le continent européen: considérez, par exemple, la tentative ratée de Napoléon Bonaparte qui a déclaré avec regret: "je n'avais pas terminé mon travail. L'Europe serait en effet devenue un seul peuple; en voyageant, chacun se serait senti dans une patrie commune... Cette union devra se faire un jour ou l'autre par la force des choses... Il faut un droit européen, une Cour de cassation européenne, un système monétaire unique, des poids et mesures égaux, il faut les mêmes lois pour l'ensemble de l'Europe. J'aurais voulu faire de tous les peuples d'Europe un seul peuple... C'est la seule solution" (20). On ne peut pas échanger l'Europe des différentes nations concurrentes (qui avaient aussi un rôle à jouer dans la religion, l'art, la culture, la nature, la science, etc. Pensez, par exemple, à la Renaissance italienne et européenne qui, selon Fernand Braudel, "[...] est cette lente transformation, qui n'en finit pas, par laquelle la civilisation occidentale passe des formes traditionnelles du Moyen Âge aux formes nouvelles, déjà actuelles, de la première modernité, encore vivace dans cette même civilisation occidentale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui, à peine sortie de ses anciennes contradictions, en fabrique allègrement d'autres" (21).

L'hypocrisie de l'Europe comme sujet politique et unitaire. La réflexion de l'historien Paul Kennedy n'est pas à partager lorsqu'il affirme que "l'Europe ne disparaîtra certainement pas. Elle jouera également un rôle politique central à l'avenir. Si, en 2030, nous avons une Union européenne qui inclut également l'Ukraine, nous assisterons à une transformation historique de la dynamique politique internationale. Toute la région du Caucase sera également attirée vers l'UE. Avec pour conséquence un plus grand isolement de la Russie" (22). Pour avoir un rôle politique central, l'Europe doit être autonome, indépendante, souveraine, capable de penser et de réaliser une stratégie de projet pour un modèle de développement et de relations sociales dans une société européenne de peuples, avec un rôle central dans l'échange culturel, politique, économique et social entre l'Ouest et l'Est tout en respectant les différentes histoires territoriales. Mais l'Europe est au service des stratégies de pouvoir des États-Unis pour une domination mondiale monocentrique. Il faut donc la repenser en se tournant vers l'Est, où il y a des puissances établies, comme la Chine et la Russie, et des puissances montantes, comme l'Inde, qui sont pour un monde multicentrique (23) et qui peuvent être porteuses d'un autre modèle de développement social, bien que dans une logique systémique capitaliste (les différents capitalismes), encore capables de se situer dans les équilibres naturels et humains pour leurs histoires, leurs cultures, leurs traditions, leurs religions, etc., par opposition à l'Occident dirigé par les États-Unis, qui se projette dans le transhumain (dépassement de l'humain), ce qui signifie la fin de l'humanité telle que nous la connaissons: "Trasumanar significar per verba non si porìa [...] le passage à une condition, ou à un mode d'être, supérieur à celui normalement propre à l'homme qui ne peut être exprimé [...] au moyen de mots" (24).

Le mode de production et de reproduction de la vie américain, expression d'un modèle de développement hégémonique, mais en déclin du fait de l'avancée du multicentrisme lequel propose d'autres modèles de développement suggérés par d'autres puissances mondiales (pensez au modèle chinois de la Route de la Soie), a pénétré et façonné le mode de développement européen. L'Europe est devenue un outil important (une sorte de tête de bélier) pour les projections stratégiques contre l'Est et ses puissances. En fait, l'Europe n'existe plus, ce qu'elle apparaît est l'expression de la servitude volontaire des sous-décideurs qui ne veulent pas perdre leur pouvoir dérivé des phases de gestion et d'exécution des stratégies des pré-dominants américains dans leurs territoires nationaux respectifs. Les sous-décideurs décident des lignes stratégiques du développement de leurs territoires nationaux respectifs incorporés dans le territoire hégémonique des États-Unis d'Amérique. L'américanisation du territoire européen (dont nous savons peu de choses) est emblématique des processus de pénétration du modèle de développement hégémonique des États-Unis. Ce modèle affecte profondément et intègre le développement des nations européennes dans les stratégies américaines d'hégémonie mondiale. Pensez aux transformations des villes et des territoires (inclus dans la zone OTAN) et à la fourniture d'infrastructures territoriales (tables, couloirs de mobilité, bases, logistique, ports, etc.). Dans la phase multicentrique, l'Union européenne ne sert pas de ciment et d'agrégat pour les stratégies américaines comme elle le faisait dans la phase monocentrique du monde occidental (et bipolaire), car elle a été remplacée par le projet de l'OTAN. Ce n'est pas un hasard si l'Europe, comme on l'a vu plus haut, n'a jamais été autonome et a toujours été subordonnée aux États-Unis d'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale.

7.

Je cite un bon résumé de ce qui a été dit ci-dessus sur l'Europe non souveraine, par Giorgio Agamben: "[...] l'Union européenne conçue uniquement pour des raisons économiques qui ignorent non seulement les raisons spirituelles et culturelles, mais aussi les raisons politiques et juridiques [...]; l'Union européenne est techniquement un traité entre États qui se fait passer pour une constitution démocratique [...]; la soi-disant Constitution européenne est illégitime [...]. Le juriste allemand Dieter Grimm (photo) a souligné qu'il manque à la constitution européenne l'élément démocratique fondamental, car elle n'est en aucun cas le fruit de l'autodétermination des citoyens européens [...]. Le seul semblant d'unité est atteint lorsque l'Europe agit comme un vassal des États-Unis, participant à des guerres qui ne correspondent en rien aux intérêts communs et encore moins à la volonté des peuples. D'ailleurs, certains États signataires du traité, comme l'Italie, en raison du nombre de bases militaires qu'ils hébergent, sont techniquement des protectorats et non des États souverains. En matière de politique étrangère, il existe un Ouest atlantique, mais certainement pas une Europe. Tout comme elle n'existe pas sur le plan constitutionnel, l'Europe n'existe pas sur le plan politique et militaire [...]. Le Moyen Âge a compris qu'une unité formée par des sociétés politiques doit être quelque chose de plus ou de différent qu'une société politique. Le Moyen Âge a cherché son critère dans le christianisme. L'homme européen - à la différence des Asiatiques et des Américains, pour qui l'histoire et le passé ont un tout autre sens - ne peut accéder à sa vérité qu'en se confrontant à son passé, qu'en se confrontant à sa propre histoire. En d'autres termes, le passé est pour lui non seulement un patrimoine de biens et de traditions, mais aussi et surtout une composante anthropologique essentielle, qui fait qu'il ne peut accéder au présent que de manière archéologique, qu'en regardant ce qui a été. Cela signifie que pour l'Européen, le passé est avant tout une forme de vie. D'où le rapport particulier que l'Europe entretient avec ses villes, avec ses œuvres d'art, avec son passage: il ne s'agit pas de conserver des biens plus ou moins précieux, mais néanmoins extérieurs et disponibles; en détruisant hier les villes allemandes, les Américains savaient qu'ils démolissaient en quelque sorte l'identité même de l'Allemagne; c'est pourquoi, aujourd'hui, en détruisant le paysage italien avec du ciment, des autoroutes et des lignes ferroviaires à grande vitesse, les spéculateurs ne nous privent pas seulement d'un bien, mais détruisent aussi notre propre réalité historique [...]. Il fut un temps où l'idéal commun d'une Europe s'exprimait politiquement dans l'idée romaine d'un empire, puis dans l'idée germanique d'un saint-empire qui laissait intactes les spécificités des peuples [...]. Alors qu'il serait urgent de réfléchir à la difficile tâche de construire une unité tout en préservant la diversité, nous constatons au contraire que, dans tous les pays européens, on assiste à un véritable démantèlement des écoles et des universités, c'est-à-dire des institutions qui, en transmettant la culture, devraient veiller sur le rapport vivant entre le passé et le présent. À ce démantèlement correspond une muséification croissante du passé, à commencer par les villes elles-mêmes, transformées en centres historiques, dont les habitants sont en quelque sorte transformés en touristes de leur propre culture [...]. Un haut fonctionnaire de l'Europe naissante, Alexandre Kojéve, soutenait que l'Homo sapiens était arrivé au bout de son histoire et n'avait plus que deux possibilités devant lui: l'accès à une animalité post-historique (incarnée par l'American way of life) ou le snobisme (incarné par les Japonais, qui continuent à célébrer leurs cérémonies du thé, pourtant vidées de toute signification historique). Entre une Amérique complètement réanimée et un Japon qui ne reste humain qu'à condition de renoncer à tout contenu historique, l'Europe pourrait offrir l'alternative d'une culture qui reste humaine et vitale, parce qu'elle est capable d'affronter sa propre histoire dans sa totalité et de tirer une vie nouvelle de cette confrontation" (25).

8.

La centralisation du pouvoir dans la phase multicentrique est fonctionnelle pour réduire la chaîne de commandement qui devient essentielle dans les phases (multicentriques et polycentriques) de conflit ouvert entre les puissances mondiales. Par exemple, voyez la tentative de réforme, à partir de 2015, de l'Union européenne en ce qui concerne l'élargissement et l'approfondissement des domaines politiques vers la constitution des États-Unis d'Europe (26). L'objectif est de réformer l'Union européenne pour la rendre plus fiable et servile en éliminant les vassaux et les vavasseurs qui servaient de ciment et de coordination dans l'exécution et la gestion des stratégies américaines contre les puissances qui contestent leur ordre mondial monocentrique (Mario Draghi est l'un des protagonistes, au nom des pré-dominants américains, de cette réforme vers la construction des États-Unis d'Europe) (27). Il est emblématique que l'un des secteurs les plus touchés par la réforme soit le secteur militaire. Un secteur qui doit être absorbé et coordonné par les États-Unis et l'OTAN et qui doit jouer un rôle de menace, d'intimidation et de conflit potentiel avec la Russie et la Chine (et leurs zones d'influence) afin de les affaiblir et de les réduire (28).

L'Europe doit être repensée et reconstruite, en commençant par un processus de libération de la servitude volontaire (29) envers les États-Unis, qui passe par la démilitarisation des bases des États-Unis et de l'US-OTAN sur son territoire (occupation militaire, par le biais de bases et d'accords), est la force qui a permis à la puissance américaine de coordonner le développement au niveau mondial jusqu'en 2011, fin de la phase monocentrique) et la sortie du système de l'euro articulé dans le système hégémonique du dollar (en voie d'être concurrencé par d'autres systèmes monétaires qui expriment d'autres modèles de développement et de relations sociales, à comprendre et à approfondir).

Il faut repartir de la césure que représente la désaméricanisation du territoire européen (tout comme, avec la doctrine Monroe (30), les États-Unis d'Amérique ont imposé la déseuropéanisation du continent américain) ; il faut, selon les termes de Costanzo Preve, "une réorientation gestaltiste radicale" qui fasse sortir l'Europe de la servitude volontaire des États-Unis et penser à une autre Europe de nations autodéterminées et libres. Une rupture forte et qualitative qui peut être obtenue en tournant notre regard vers l'est, vers le pôle asiatique en expansion qui englobe 70 % de la population mondiale, tout en sachant que "[...] Dans la réalité sociale, les expressions oui et non sont inséparablement liées dans une relation dialectique. Dans la réalité sociale, il n'y a pas de non qui ne contienne pas quelque chose d'essentiellement positif" (31).

Une refonte et une reconstruction qui jette les bases d'une Europe autodéterminée tournée vers l'Est, où les puissances mondiales montantes font des propositions pour un nouvel équilibre (un nouveau nomos) de la domination mondiale (32).

9.

Que faire ? Existe-t-il les conditions subjectives et objectives pour penser, concevoir et construire une autre Europe et ne pas continuer dans l'hypocrisie pure ?

La citation choisie comme épigraphe est tirée de : *Costanzo Preve et Luigi Tedeschi, Dialoghi sull’Europa e il nuovo ordine mondiale (= Dialogues sur l'Europe et le nouvel ordre mondial), Casa Editrice "il Prato", Saonara (Padoue), 2016, p.86.

NOTES